鋳造に魅せられて 竹内一郎さん(74歳)

鋳造は、銅や真ちゅう、アルミなどの金属を高温で溶かして型に流し込んで固め、目的の作品をつくる金属加工のひとつです。

2常会に住んでいる竹内一郎さん(74歳)は、この鋳造による作品づくりに魅力を感じて、さまざまな作品をつくっています。令和5年の石渡区文化祭に初めて24点を出品したところ、大きな関心を集めました。

きっかけ

令和5年の春先、夜中にYouTubeの動画に目を留めました。アルミ缶を溶かしてインゴット(塊)をつくっていました。「面白そう。俺にもできそう」。しかし道具はないので、YouTubeを参考にしてほとんどを手づくりしました。

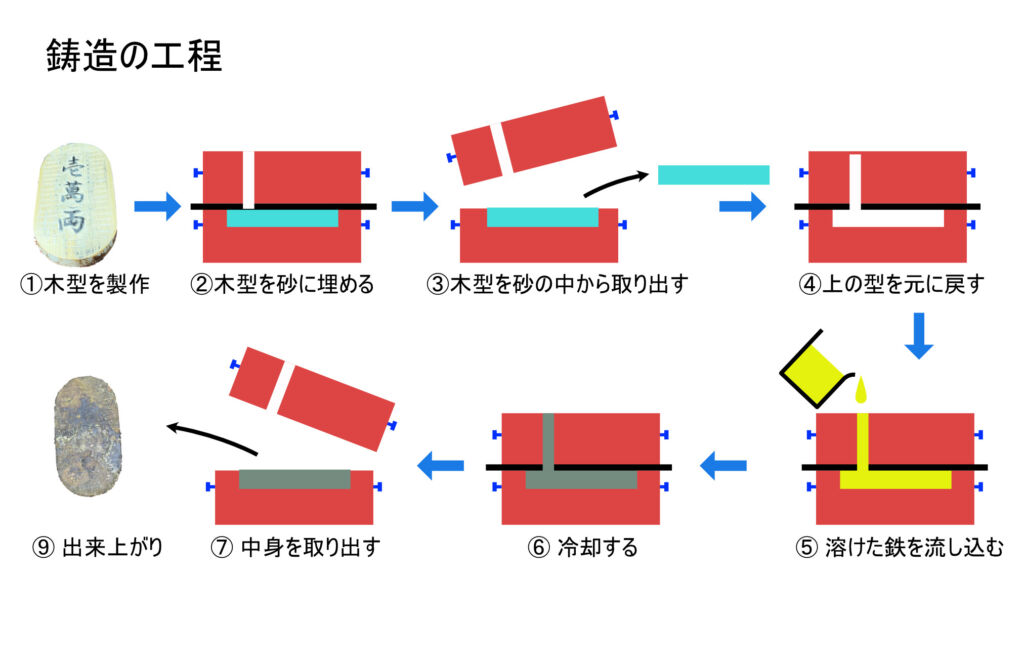

ここで鋳造についてのおさらい

鋳造とは作りたい形と同じ形の空洞部を持つ砂の型に、溶けた金属を流し込み、それを冷やして固める加工法です。

作品の制作

令和5年12月のある日、友人に頼まれた重しの制作現場を見せてもらいました。竹細工をつくるときの重しに使うとのことです。

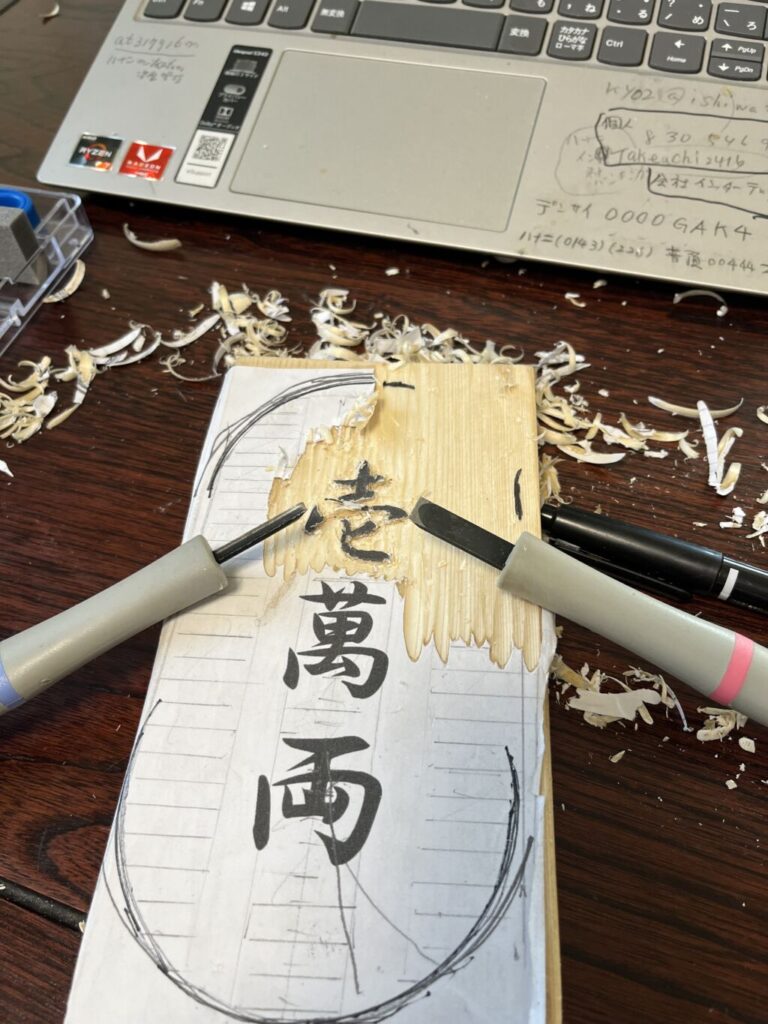

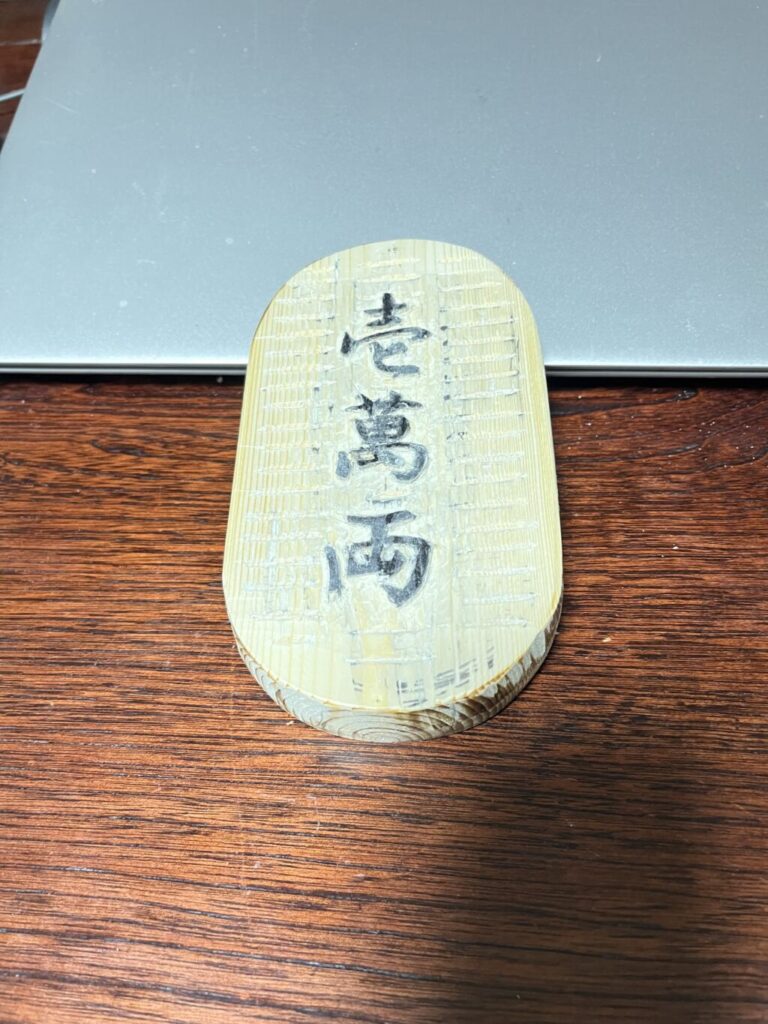

最初は木型づくりから STEP-1

砂型づくり STEP-2

いよいよ鋳造作業 STEP-3

炉の中に炭とコークスを入れてガスバーナーやドライヤーを使って燃やし、真ん中に坩堝(るつぼ)を設置して真ちゅうの破片を入れました。

出来上がりました。向かって左が完成した「壱萬両」の重し。右が原型の木彫りの「壱萬両」。竹内さんもにっこりです。

さまざまな手づくり道具

炭やコークスを入れて高温で金属を溶かす炉は、オイル缶の内側に厚さ3~4cmの耐火セメントを塗りました。

材料の金属を入れて炉の中で溶かす坩堝はセラミック製のものを手に入れ、炉の中のコークスを燃えやすくする五徳は配管部材を溶接しました。

炉に風を送る送風機はドライヤーを利用、真っ赤になった坩堝を取り出して型枠に流し込む取っ手も手づくりです。

さらに作品の型を鋳物砂で固める30cm四方の木枠もつくりました。竹内さんの仕事は配管設備業です。自宅には道具や工具類などがいっぱいあり、これらを利用してつくったといいます。

作品

ものづくりは楽しい!

竹内さんは言います。「道具を自分でつくり、それを使って作品をつくり上げていく過程は本当に楽しい。これがものづくりの楽しさで、楽しいからやっている。ストレスや体の痛みを忘れます。これからもっと腕を磨いて仏像の顔や立体像に挑戦したい」。笑いながらこう話す竹内さんの顔がずいぶん若返ったように見えました。

新企画「輝いてー私・仲間」について

石渡区には、仲間たちと語り合ったり、趣味に熱中している人など、いきいきと人生を楽しんでいるグループや個人が数多くいらっしゃいます。そんな方々を紹介する企画です。読む人の励みや参考になればとの願いを込めて…。昔の人は言いました。「遊びをせんとや生まれけむ、戯れせんとや生まれけん」。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_2-913x1024.jpg)