石渡写真クラブ月例会(1月)作品&講評

一日のうち昼と夜が半々の昨年暮れの立冬から「米一粒ずつ」長くなったこの頃です。午後4時半というと真っ暗でしたが、今日(2月4日)は暦の上では「立春」ですが、さすが午後5時半ごろと一時間ほど遅くなって暗くなり、「春だなぁ」を実感しています。日本海沿岸では記録的な大雪、反面、四国や西日本では渇水で水不足と異常気象が猛威を振るっています。地球温暖化の影響とされ、何とかしないと大変な時代に突入しそうです。

でも、まだ足元の回りは冬があり、まもなく春という季節が巡ってまいります。ありがたいことですね。その自然の恵みに感謝しつつ季節の移ろいにレンズを向けて参りましょう。

講評はクラブ員で講師の増田今雄さん(5常会)です。

写真をクリックすると拡大して見えます。

※作品の掲載順は「あいうえお」順、一回ごとに逆に紹介しています。

【小池 公雄】

コメント:秋祭り、神社奉納舞いを近所の子らと見に行きました。獅子を見た子の表情が印象的でした。

講評:女の子の眼に映じた白い点が、お月様?街灯?の映りこみでしょうか、一瞬ぎょっとしますが、神秘的でもあり印象的です。できれば獅子とか神社とか何かお祭りの一端が画面内に盛り込めるとよかったです。

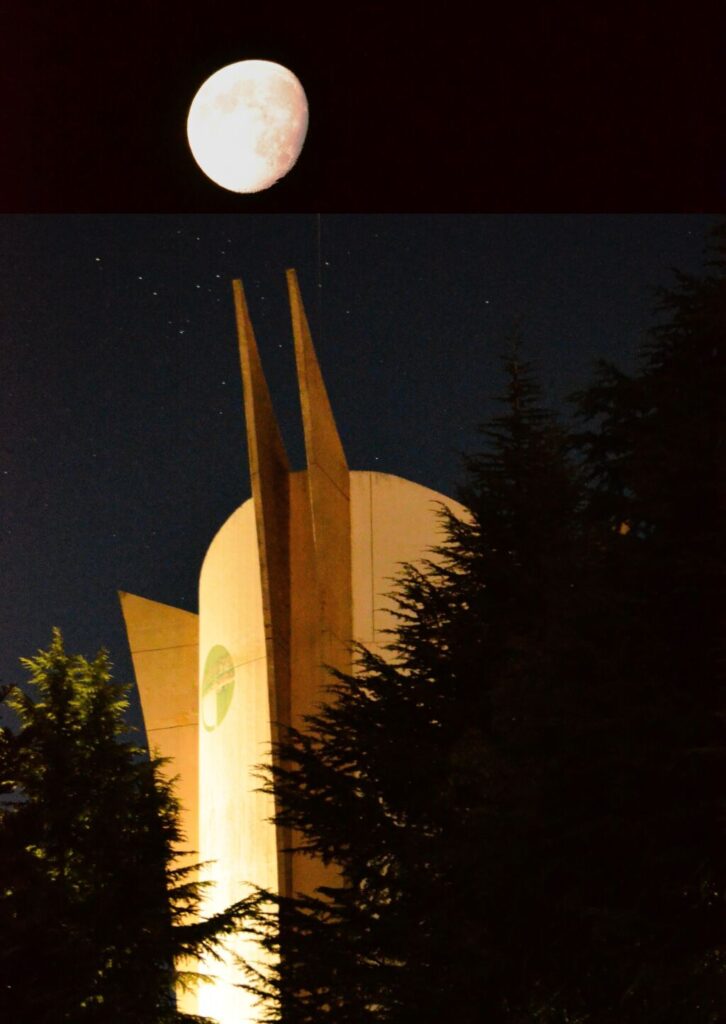

コメント:石渡神社に二年参りした折、空を見上げたら澄み切った青空に少し欠け始めた月と星が輝いていました。12月例会に「満月捕食」のタイトルで作品提出した中で、月と塔を別々に撮って合成する方法があると助言を頂いたのを思いだし、挑戦して見ました。なかなか思うようにはいきません。

講評:再挑戦、その心意気が作品にも表れています。今度は、見事に合成に成功しピントの合った丸い月が写りました。塔の先端がお月さんを狙ってぱっくりと口でも開けているようにも見え滑稽な作品となりました。欲を言えば、お月さんの露出がもう少しアンダーに、“餅つきのうさぎさん”がほんのりと出るとなおよかったです。

コメント:夕日の中、寒風で池の中を漂う薄氷の上に鴨が乗っていました。水の中に浸っているのとどちらが暖かいのかな・・・・・?と。

講評:ペアのカモでしょうか、先頭にいるカモの足がふいと持ち上がる瞬間を捉え、歩を進めている動感が出ています。そこに夫唱婦随?後に続くカモが真後ろでなくやや角度のある位置がいい感じです。望遠レンズの効果でしょうか、手前、薄氷、水・・・と三様の池の表面も面白いです。

【小島 真由美】

コメント:高速の防音ガラスがちょうど額縁のようになって遠くに見える夕富士を額縁に入れたようになりました

講評:夕焼けの富士山。少し小さいですが、真ん中の枠の下方中央のやや右にあります。さすが富士山、小さくても存在感を誇示しているようにも見えます。高速道路を通過中でしょうか、もちろん運転中ではないと思いますが、うまく防音ガラスと組み合わせて作品化しましたね。ただ、少し歪んだ感じ(矯正加工はしたとのことですが)ですが、それがかえってアンバランスで面白いですね。きちんとした本物の額ではないので・・・。

コメント:娘夫婦にシルエットになるようポーズをとってもらいました。新婚さんらしくハートを二人で作っています。それをお父さんが覗いている写真になっています。

講評:被写体のモデルに自分のイメージ通りに形を作ってもらった創作作品。お父さんとのコラボで味付けをプラスとのことですが、お父さんは岩陰に沈んでしまい頭の部分しか分かりません。もっと同じシルエット状にし、3人とのコラボが分かるように表現できるとグレードアップ!それと、時間的余裕があれば太陽がもっと傾いて、💛の輪の中に入ると、これまたもっともっとグレードアップ!!

【後藤 祥子】

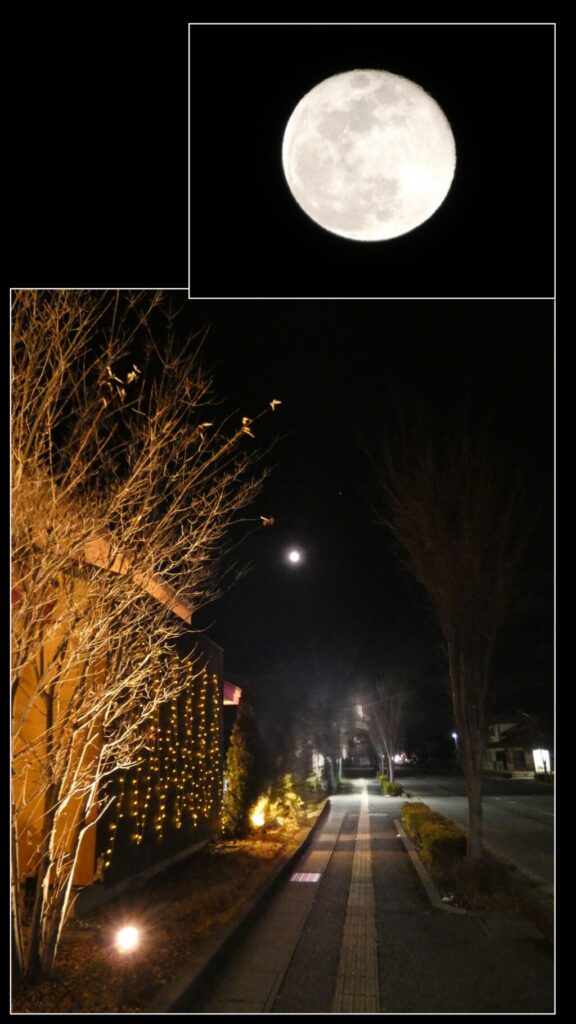

コメント:配り物をして夜空を見上げると満月です。カメラを撮りに行き撮影。月だけではつまらないなあと思い歩いていると、きれいな光が見え、色々挑戦しました。景色と月を組んでみました。景色の中にも月がうっすらと写っています。二葉堂の看板を消してみました。

講評:前述の小池さんの「元旦の月」作品と似ています。月は四日ほど後ですが、どう撮っても大きさ、欠け具合の違いはあれど月は月。手前(下)の被写体を何に引っ掛けるかですが、うまくレストランのイルミネーションと組み合わせましたね。これも二枚を合成していますが、白い枠をはずし、下写真の右上に月を配置すると「合成」ですが、一枚の作品のようになります。

コメント:大雪が降った時の運動公園です。あっという間に木々が白くなり、花が咲いたようになりました。少しおくれたホワイトクリスマスです。

講評:東北や北陸など日本海沿岸は、多くの犠牲者がでるほどの豪雪(2月初旬時点)。それと比較すると、何と我が石渡地区一帯を含む長野市は雪の少ないことか。今シーズンとしては、運動公園内の木々に積もった雪が貴重で新鮮に見えます。惜しむらくは、何か点景があるともっと引き立ったかと思います。

【高山 三良】

コメント:穏やかな年明けで十四夜(じゅうしや)別名小望月(こもちづき)、十五夜(ウルフムーン)、十六夜(いざよい)ときれいに輝いて見えました。

講評:小池さん、後藤さんと正月の月を素材にまとめました。煌々と照る月を三人三様、それぞれの表現方法で興味深く拝見させていただきました。満月前後にいろいろな呼び名がつけられているお月さん、それを時間の流れとして捉えて組み写真にまとめ、タイトルとともに個性がキラリ光っています。

コメント:冬至前、大座法師池が淵から凍りだしていました。淵の形をなぞるように。

講評:昨年暮れ、これから本格的な冬到来といった頃の作品です。まだ、一面の氷や雪ではなく凍り始めの池。タイトル通り、静寂さが漂う作品ですが、コメントにある「淵の形をなぞるように」とある部分だけを切り取っても面白かったかも知れません。

【中島 弘】

コメント:白鳥を撮りに行ったが白鳥は数羽。たまたまご婦人がカモに餌を撒いていたので撮りました。撒く手をお借りして仕上げました。

講評:餌をやる人、餌に集まり食べるカモたち。カモの上部には、背景と同化した感じで分かりにくいですが、まいた餌が宙に浮かびいいタイミングで捉えています。しかし、餌をやる人の顔や全体が見えず、カモたちが餌を食べる表情も見えにくく辛口評となりますがやや物足りなさを感じます。人物の肖像権の関連がありますが・・・。

コメント:年初めの例会はアルプスのモルゲンロートと思い早朝に出掛け撮影しました。小型の三脚で設置が悪くピントの甘いショットになってしまった。現像処理で彩度の強調を行いました。

講評:待ち構えるには暗いうちのお出かけ。寒いです。そんな悪条件の中、イメージした作品をものにするために三脚を据えてカメラをセット、じっとその瞬間を待つ。一枚の作品を仕上げることは大変な労力(気力、体力)がないと完成しません。ご苦労様でした。電柱、電線がやや無粋ですが、ホワイトリングを引っ掛け距離感を盛り込ませているところは成功しました。

【広澤 一由】

コメント:小春日和に、カップルと思われる2組の鴨が仲睦ましく寄り添っているのが微笑ましく、カメラを向けた!

講評:左右に二羽ずつ、カップルがいます。中央には一羽だけで寂し気なところが対照的で、主題を盛り立てています。

【牧内 二郎】

コメント:映画『きさらぎ駅』の撮影場所となった別所線八木沢駅を撮りに行きました。八木沢駅は良い写真が撮れなかったのですが、別所温泉駅の待合室の壁と天井がライムグリーンで塗られていて、昭和レトロな雰囲気が良かったです。

講評:一瞬、今は使われていない松代駅と思いました。が、シャンデリアが灯り展示物がにぎやかできれいです。そして、ゆるキャラと手前の人物の程よい間隔に並んで生活感がたっぷりです。

【宮澤 一成】

コメント:毎年初詣に訪れる善光寺。着ぐるみを着た子供とイヌ2匹、珍しいので撮影しました。

講評:右には犬二匹。左に子ども1人。どこか無彩色の服装の大人がみんな下を向いた群像が目を引きます。それとは対照的に、犬と子どもだけがカラフルな服装で面白く、子どももよく見ると、ワンちゃんのようにどこか鎖でつながれたようにも見えるところがユーモラスです。

2025年文化祭1InCollage_20250912_070409544_01-1-scaled.jpg)